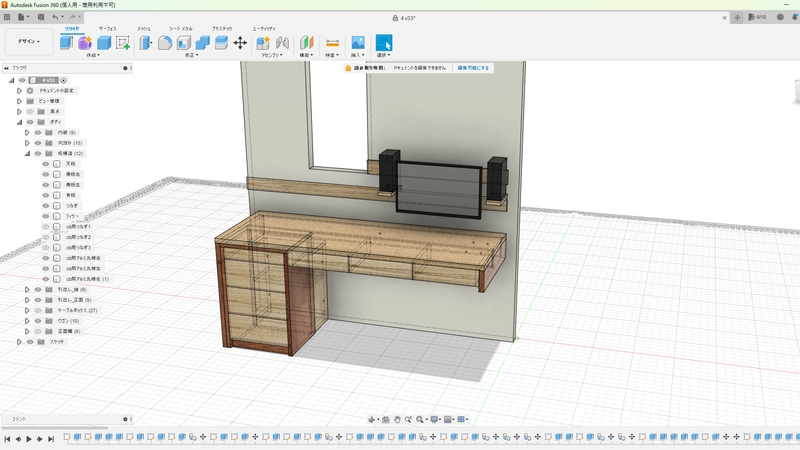

家具や複雑なものを作るときには、製作する前に3DCADでモデリングをしています。

事前に「雰囲気やスケール感を確認できる」、「問題点を把握しやすい」などメリットが多いです。

3Dモデルを作ることで検討しやすくなる

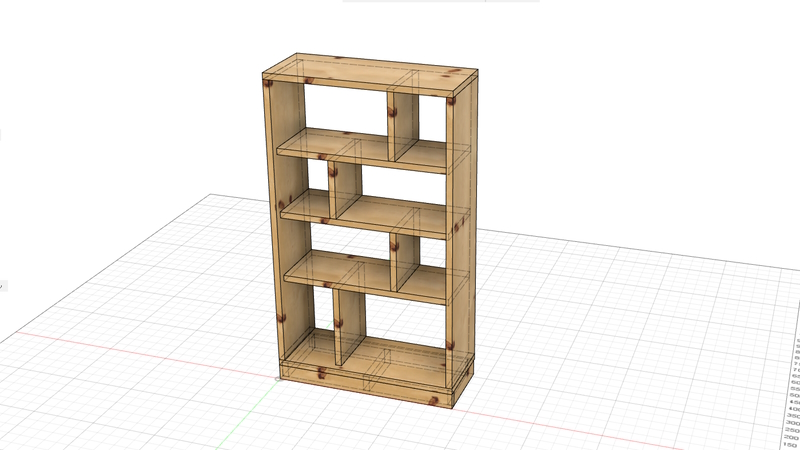

下は収納家具を考えているところですが、モデリングしてみるといろいろな考えが浮かんできます。

画像右の家具については、

- 高さからいって上段・中段は使い勝手が良さそう

- 2段目の高さを収納したい物の大きさに合わせてみたけど、なんだか不格好

左の家具では、

- 正面を扉にしたいけど、まわりの木口が目立って気になるかも

- 扉勝ちに(側板が扉に隠れるように)したほうが良さそう

全体としては、

- 統一感を出すために、高さや奥行きをもっとそろえたい

、、、といった感じです。

モデリングすることで、具体的な検討ができます。

この収納の例ではここから大幅に改善を加えました。

3Dモデルを見ながらだと、問題点を洗い出しやすく、新しいアイディアも浮かんできやすいです。

以下では、無料で使える3DCADソフト「Autodesk Fusion」(Fusion360)について紹介します。

直感的に操作ができ、使い勝手の評判が良いソフトです。

Autodesk Fusion のメリット

無料で使える

「Autodesk Fusion」は、個人利用であれば無料で使うことができます。

個人用ライセンスでは機能制限がありますが、基本機能だけでも十分にあるので困ることはないと思います。

アカウント登録をするとダウンロード・インストールして使い始めることができます。

→ 個人用Autodesk Fusion(公式HP)

商用利用の場合はサブスクリプションなどの有料プランになりますが、条件を満たせば3年間割安で利用できる「スタートアップ企業向けライセンス」などが用意されています。

※2024年8月時点です。最新情報は公式HPを確認ください。

パラメトリック機能

「履歴をさかのぼって、過去の操作内容を修正できる」という機能があります。

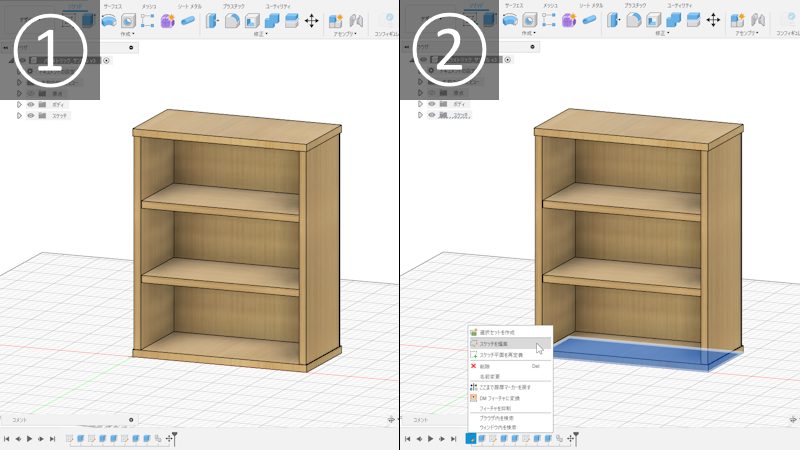

例えば、下の画像①のような家具をモデリングした場合です。底板から作り始めて、下から上へと順に部材を追加しました。

下のほうに並んでいるアイコンは、これまでの操作の履歴です。

履歴を右クリックして編集を選びます(②)。

ここで、一番最初に作った底板の寸法を修正してみます。

底板の横幅「600」を「800」に修正しました(③)。

すると④のように底板以外の部材も連動して横幅が広がります。

もちろん、底板の寸法と関連付けて配置しておく必要はあるのですが、この機能のおかげで1箇所の仕様変更のためにたくさんの修正をする必要がありません。

これはパラメトリック機能といって、この機能に対応しているかを基準に3DCADを選ぶ人も多いと思います。

慣れるとだんだん有効活用できるようになりますが、あまり意識しなくても作業量を減らしてくれるので助かっています。

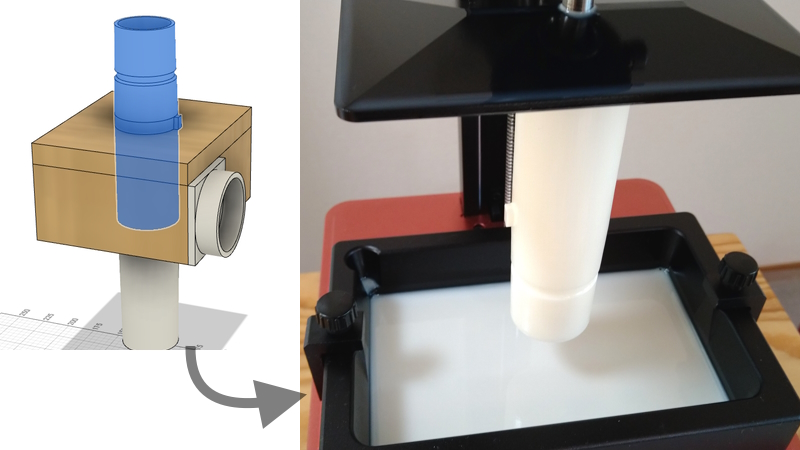

3Dプリンターで出力できる

モデリングした形状を3Dプリンターで出力できます。

造形サイズは機種によって異なります。

大きなものは無理ですが、DIYパーツや小物などを手作りできるようになるのが便利です。

光造形式の「Elegoo Mars」。導入の初期費用は材料など込みで3万円台でした。

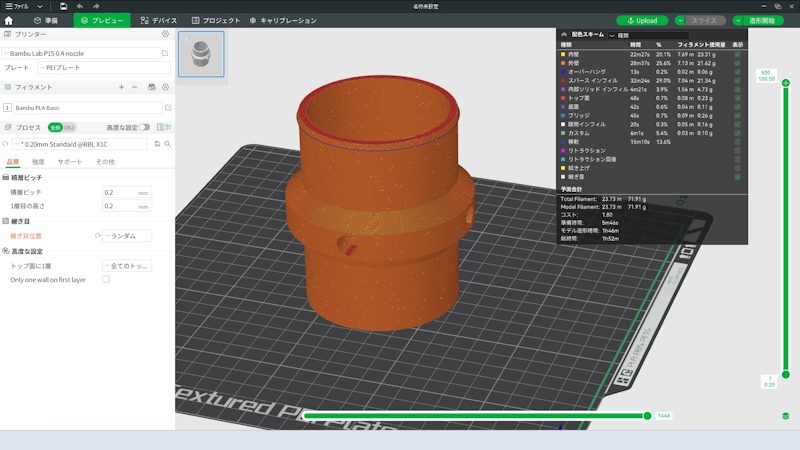

FDM方式の「Bambu Lab P1S」。手順や設定が簡単で使いやすいです。

DIY用途では、FDM方式のほうが手軽でおすすめです。

Autodesk Fusion のデメリット

Autodesk Fusionを利用する上でのデメリットはほとんどないと思っていますが、あえて挙げるなら

- PCとインターネット環境が必要

- 商用利用は有料

- 操作を覚える必要がある

といったことでしょうか。

スマホ・iPadで使用できるアプリ版もありますが、こちらは表示のみで編集機能はありません。

操作方法の習得については、私の場合は書籍を1冊読んで基本を覚え、あとは必要に応じてインターネットで調べています。

書籍では図解の多いものがおすすめです。誤解が少なく、頭に入りやすいです。

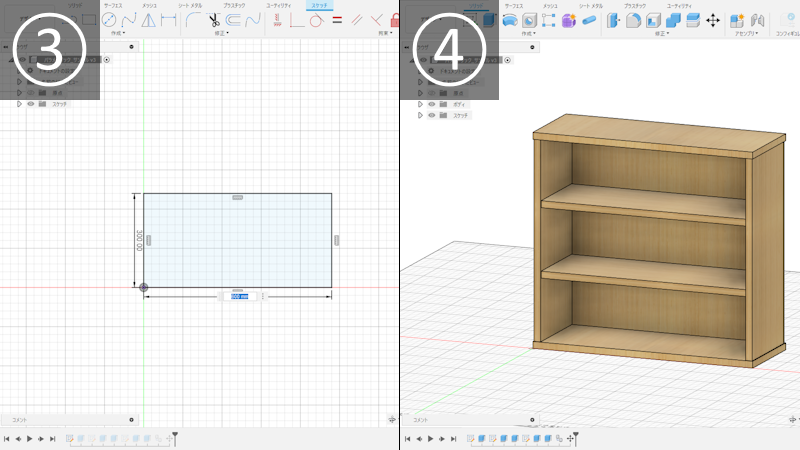

画面操作

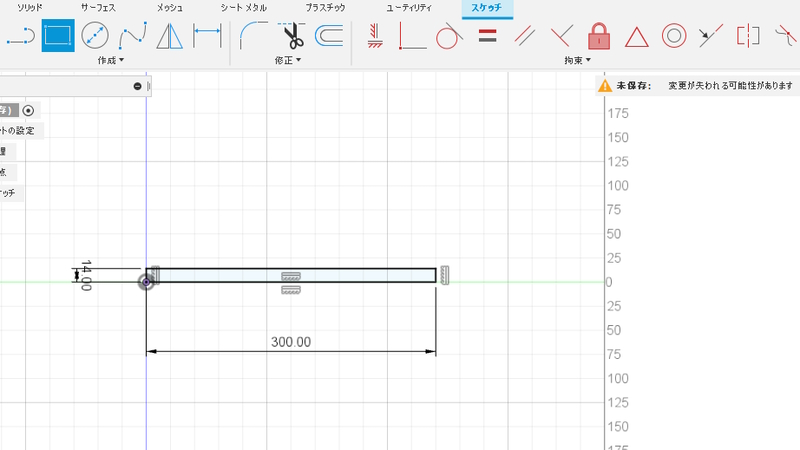

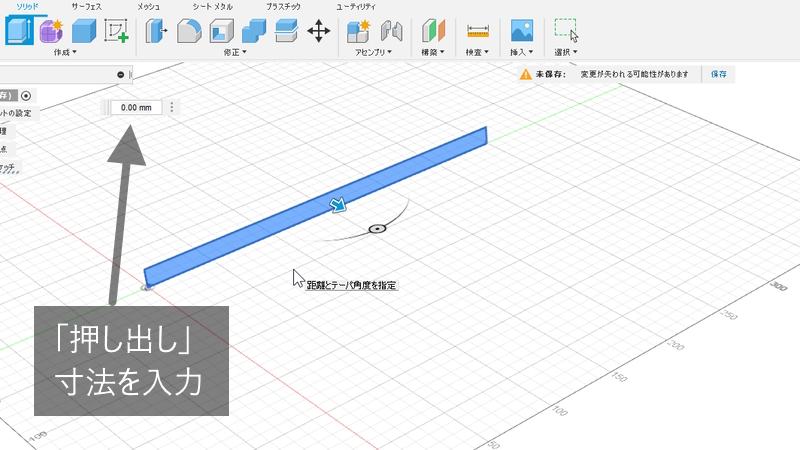

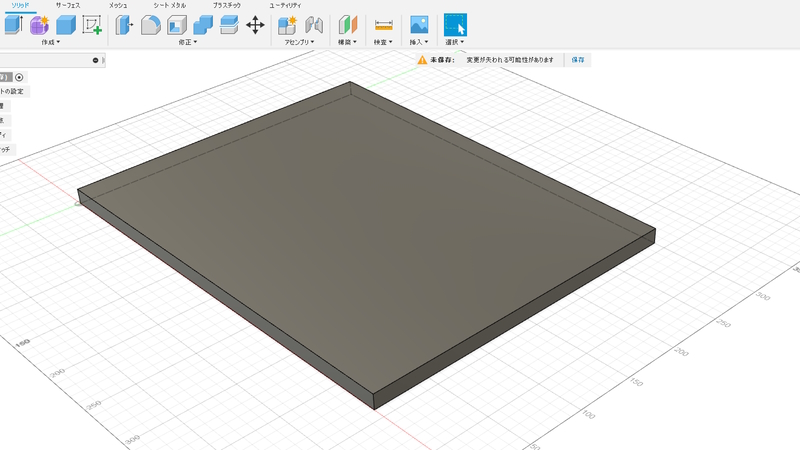

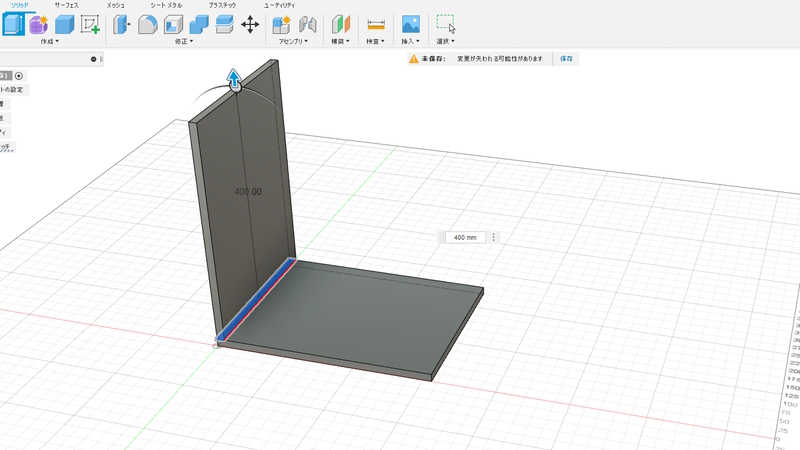

具体的な操作の例です。

スケッチで平面の図形を作成します。もっと複雑な図形を描くこともできます。

図形に対し「押し出し」を実行します。

立体化されます。

同様に形状を追加したり、コピーしたりして作っていきます。

直線的な家具なら簡単で、部材が増えても操作はほぼ同じです。

3Dプリンターで出力するまでの流れ

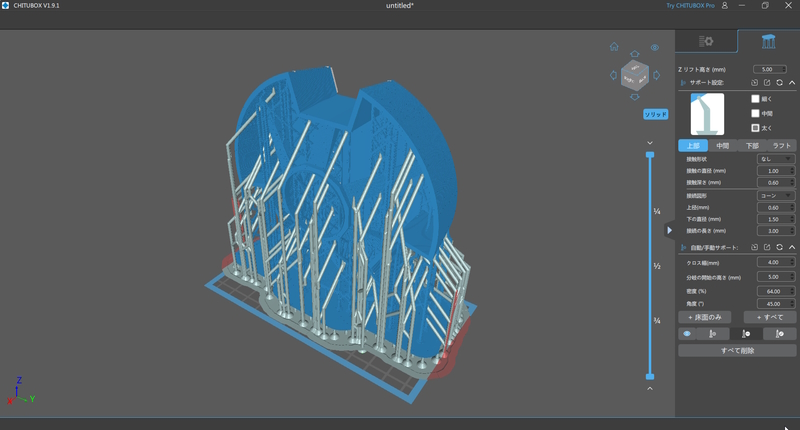

モデリングしたデータを選択して「3Dプリント」を実行すると、スライサーソフトが開きます。

ここでスケールや向きを調整したり、サポート材を設定することができます。

スライサーソフト「CHITUBOX Basic」(無料、日本語対応)

スライサーソフト「Bambu Studio」(無料、日本語対応)

スライサーソフトの設定が終われば造形開始です。

所要時間は造形物の大きさや設定内容によって変わります。

完了後は、造形物を取り出してサポート材の除去などを行います。(光造形式の場合は、さらに洗浄と二次硬化という工程があります。)

おわりに

私が使っているのは「Autodesk Fusion」の一部の機能にすぎませんが、それでも十分すぎるほどのメリットがあります。

また、3Dプリンターも一般向けの高性能な機種が次々に出ています。

新規参入のハードルはどんどん下がっていて、今後もっと身近なものになっていくと思います。

→ 関連記事

コメント